S. m. (Mythologie) fille de Cérès, femme de Pluton et souveraine des enfers. Pluton ne put l'épouser qu'en l'enlevant à Cérès sa mère.

Les Siciliens célébraient tous les ans l'enlevement de Proserpine par une fête qu'ils mettaient vers le temps de la récolte, et la recherche que fit Cérès de sa fille dans le temps des semailles. Celle-ci durait dix jours entiers, et l'appareil en était éclatant ; mais dans tout le reste, dit Diodore, le peuple assemblé affectait de se conformer à la simplicité du premier âge. On dit que Jupiter sous la figure d'un dragon eut commerce avec Proserpine sa propre fille ; de-là vient que dans les mystères sabasiens, on faisait entrer un serpent qui se glissait sur le sein de ceux qu'on initiait.

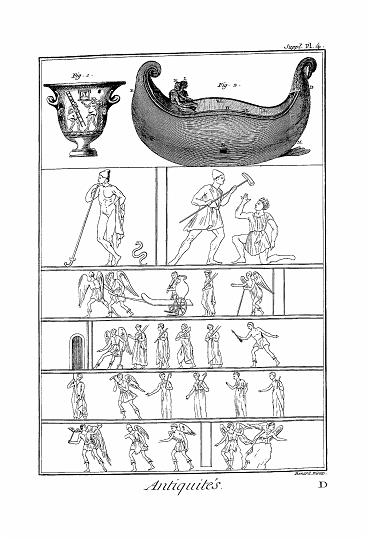

Proserpine était la divinité tutélaire de Sardes. Une médaille qui parait avoir été frappée sous le règne de Gordien Pie, représente du côté de la tête une femme couronnée de tours, avec la légende ; et au revers la figure de Proserpine. On voit la même déesse représentée sur une médaille du cabinet de M. Pellerin, avec la légende ; de l'autre côté, une tête de femme couronnée de tours et voilée, avec le nom . La tête de Proserpine sans légende parait sur deux médailles du cabinet du roi, et au revers une massue dans une couronne de feuilles de chêne avec le nom . L'enlevement de cette déesse par Pluton est représenté sur plusieurs autres médailles. Enfin les médailles frappées sous les Antonins, pour constater l'OMONOIA de cette ville avec Ephese, représentent Proserpine d'un côté, et Diane éphésienne de l'autre.

Les jeux KOPAIA, célébrés à Sardes en l'honneur de cette déesse tutélaire de leur ville, sont marqués sur deux médailles très-rares du cabinet de M. Pellerin, frappées sous Caracalla. Elles représentent d'un côté la tête de l'empereur couronnée de laurier avec la légende ATT. K. M. ATP. CE.... ANTONEINOC ; au revers Proserpine assise, ayant à droite un pavot, et à gauche un épi, légende . dans le champ ; KOPAIA. AKTIA sur une base, et au-dessous .

Les fêtes de Proserpine sont appelées KOPEIA par le scholiaste de Pindare, par Plutarque et par Hésychius, dont Meursius cite les témoignages. Les Sardiens célébraient les jeux actiaques, KOPAIA AKTIA, en l'honneur de Proserpine.

Dans les sacrifices qu'on offrait à cette déesse, on lui immolait toujours des vaches noires ; le pavot était son symbole. Les Gaulois regardaient Proserpine comme leur mère, et lui avaient bâti des temples. Claudien, poète latin, qui vivait sous l'empire de Théodose, a donné un poème sur le ravissement de Proserpine.

On sait que la plupart des mythologues regardent cet enlevement comme une allégorie qui a rapport à l'agriculture. Selon eux, Proserpine est la vertu des semences cachées dans la terre ; Pluton est le soleil qui fait son cours au-dessous de la terre au solstice d'hiver. Le grain qu'on jette dans le sein de la terre, et qui, après y avoir demeuré environ six mois, en sort par la moisson ; c'est Proserpine qui est six mois sur la terre et six mois aux enfers. D'anciens historiens croient que Proserpine, fille de Cérès, reine de Sicile, fut réellement enlevée par Pluton ou Aidonée, roi d'Epire, parce qu'elle lui avait été refusée par sa mère.

Au reste, le peuple croyait que personne ne pouvait mourir que Proserpine par soi-même, ou par le ministère d'Atropos, ne lui eut coupé un certain cheveu dont dépendait la vie des hommes. C'est ainsi que Didon, dans Virgile, après s'être percé le sein, ne pouvait mourir, parce que Proserpine ne lui avait pas encore coupé le cheveu fatal, et ne l'avait pas encore condamnée à descendre aux enfers.

Nondum illi flavum Proserpina vertice crinem

Abstulerat, stygioque caput damnaverat orco.

(D.J.)