S. m. (Mythologie) fils de Saturne et de Rhée, et frère de Jupiter et de Pluton. Les poètes lui donnent une infinité de maîtresses et quantité de noms : non-seulement ils lui attribuent le pouvoir d'ébranler la terre, mais encore de l'entrouvrir. Tous les gens de lettres connaissent ce bel endroit de l'iliade, Rabsod 5. Ve 6. où Neptune en courroux répand l'épouvante jusque dans les enfers ; endroit dont M. Despreaux a donné une traduction admirable, et qui peut-être ne cede à l'original qu'en ce qu'elle est plus longue de trois vers.

L'enfer s'émeut au bruit de Neptune en furie ;

Pluton sort de son trône, il pâlit, il s'écrie ;

Il a peur que ce dieu, dans cet affreux séjour,

D'un coup de son trident, ne fasse entrer le jour ;

Et par le centre ouvert de la terre ébranlée,

Ne fasse voir du Styx la rive désolée,

Ne découvre aux vivants cet empire odieux,

Abhorré des mortels, et craint même des dieux.

Cette fiction de la poésie est peut-être fondée sur les violentes secousses que la mer donne à la terre, et sur les passages qu'elle se creuse au-travers des rochers les plus durs.

Les poètes disent encore que Neptune présidait particulièrement aux courses, soit de chevaux, soit de chars. Ils ajoutent que c'était lui qui frappant la terre d'un coup de trident, en avait fait sortir le cheval.

... Tuque ô, cui prima frementem

Fudit equum magno tellus percussa tridenti,

Neptune....

Neptune a été un des dieux du paganisme des plus honorés. Il eut en Grèce et en Italie, surtout dans les lieux maritimes, un grand nombre de temples élevés en son honneur, des fêtes et des jeux. Les Isthmiens et ceux du cirque à Rome lui furent spécialement consacrés sous le nom d'Hippius, parce qu'il y avait des courses de chevaux. On célébrait les neptunales en son honneur, et même les Romains lui avaient consacré tout le mois de Février, pour le prier d'avance d'être favorable aux navigateurs, qui, dès le commencement du printemps, se disposaient aux voyages de mer.

Platon nous apprend qu'il avait un temple magnifique dans l'île Atlantique, où les métaux les plus précieux brillaient par-tout. Des figures d'or représentaient le dieu sur un char, trainé par des chevaux ailés. Hérodote parle aussi d'une statue d'airain, haute de 7 coudées, que Neptune avait près de l'isthme de Corinthe.

Enfin nous remarquerons que les poètes ont donné le nom de Neptune à la plupart des princes inconnus, qui venaient par mer s'établir dans quelques nouveaux pays, ou qui regnaient sur des iles, ou qui s'étaient rendus célèbres sur la mer par leurs victoires ou par l'établissement du commerce. De-là tant d'histoires sur le compte de Neptune, tant de femmes, tant de maîtresses et d'enfants qu'on donne à ce dieu, tant de métamorphoses, tant d'enlevements qu'on lui attribue.

Je me garderai bien de chercher à deviner l'origine de son nom, depuis que je connais l'étymologie qu'en donnait l'épicurien Balbus, Neptunus à naudo, sur laquelle Cotta le raille si plaisamment dans Ciceron, en lui disant qu'il n'y a point de nom qu'on ne puisse faire venir de la façon qu'on le voudra, et que dans l'extraction de celui-ci, magis sibi natare visus est quàm ipse Neptunus. (D.J.)

NEPTUNE, TEMPLE DE, (Architecture antique) Voyez TEMPLE DE NEPTUNE.

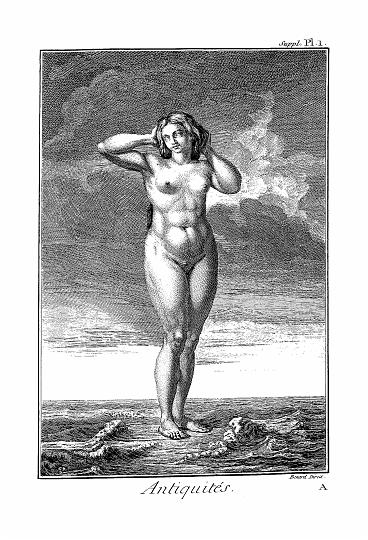

NEPTUNE, s. m. (Antiquité grecque et romaine) On trouve ce dieu représenté ordinairement tout nud et barbu, tenant un trident, son symbole le plus commun, et sans lequel on ne le voit guère. Il parait tantôt assis, tantôt debout sur les flots de la mer, souvent sur un char trainé par deux ou quatre chevaux. Ce sont quelquefois des chevaux ordinaires, quelquefois des chevaux marins, qui ont la partie supérieure de cet animal, pendant que tout le bas se termine en queue de poisson.

Dans un ancien monument, Neptune est assis sur une mer tranquille, avec deux dauphins qui nagent sur la superficie de l'eau, ayant près de lui une proue de navire chargé de grains et de marchandises ; ce qui marquait l'abondance que procure une heureuse navigation.

Dans un autre monument, on le voit assis sur une mer agitée, avec le trident planté devant lui, et un oiseau monstrueux, à tête de dragon, qui semble faire effort pour se jeter sur lui, pendant que Neptune demeure tranquille, et parait même détourner la tête. C'était pour exprimer que ce dieu triomphe également des tempêtes et des monstres de la mer.

Mais un monument plus durable que tous ceux de pierre ou d'airain, c'est la belle description que Virgile nous fait du cortege de ce dieu, quand il Ve sur l'élément qui lui est soumis.

Jungit aequos auro genitor, spumantiaque addit

Fraena feris, manibusque omnes effundit habenas.

Coeruleo per summa lèves volat aequora curru.

Subsidunt undae, tumidumque sub axe tonanti

Sternitur aequor aquis : fugiunt vasto aethere nimbi.

Tum variae comitum facies ; immania cette,

Et senior Glauci chorus, Inousque Palaemon,

Tritonesque citi, Phorcique exercitus omnis.

Laeva tenent Thetis et Melite, Panopeaque virgo

Nesaee, Spioque, Thaliaque, Cymodoceque.

Aen. lib. V. Ve 817.

" Neptune fait atteler ses chevaux à son char doré ; et leur abandonnant les renes, il vole sur la surface de l'onde. A sa présence les flots s'applanissent, et les nuages fuient. Cent monstres de la mer se rassemblent autour de son char : à sa droite la vieille suite de Glaucus, Palémon, les légers tritons : à sa gauche, Thétis et les Néréides. " (D.J.)

NEPTUNE, BONNET DE, (Botanique) nom donné par les Botanistes à une espèce remarquable de champignon de mer, qu'on ne trouve jamais attaché à aucun corps solide, mais qui est toujours lâche et en mouvement au fond de la mer.

Ce champignon a cinq pouces et demi de hauteur, sur sept pouces de large à sa base, qui s'élève insensiblement, et s'arrondit enfin en manière de calotte ou de dôme feuilleté en-dehors par bouquets, dont les lames sont coupées en crête de coq, et qui représente en quelque façon une tête naissante et moutonnée. Sa structure intérieure est différente ; il est cannelé légèrement, et parsemé de petits grains et de quelques pointes obtuses, la plus grande n'a pas plus d'une ligne de long.

On trouve plusieurs champignons de mer de pareille structure dans la mer Rouge et dans le sein Persique ; mais ils sont ordinairement fort petits, et n'approchent pas du bonnet de neptune. Celui que Clusius a nommé fungus saxeus Nili major, est beaucoup plus aplati, et ressemble à nos champignons ordinaires, si ce n'est qu'il est feuilleté en-dehors. On en trouve quelques-uns, mais rarement, qui ont un petit pédicule qui les soutient. Ce pédicule est fort cassant ; cependant il est à croire que dans leur naissance ils étaient attachés au fond de la mer par quelque chose de semblable ; et suivant toutes les apparences, lorsqu'ils n'ont plus de pédicules, ils se nourrissent par le secours de quelque suc, que l'eau de la mer où ils trempent laisse insinuer dans leurs pores. (D.J.)

NEPTUNE, TEMPLE DE, (Géographie) ce dieu avait en plusieurs lieux de la Grèce des temples élevés en son honneur, qui donnaient le nom à ces mêmes lieux Neptuni templum. Strabon dit qu'il y avait un temple de Neptune dans le Péloponnèse, un autre dans l'Elide, un autre dans la Messenie, un sur l'isthme de Corinthe, un dans l'Achaïe, un à Géreste dans l'Eubée, un dans l'île de Ténos, l'une des Cyclades, un dans l'île de Samos, un dans l'île de Calaurie, un à Oncheste dans la Béotie, un à Possidium sur la côte d'Egypte, etc. car il serait trop long de les nommer tous.

NEPTUNIUS MONS, (Géographie ancienne) montagne de Sicîle qui s'étend depuis les racines de l'Etna, jusqu'à la pointe de Messine. Solin en parle, et dit qu'au sommet il avait une guéritte, d'où l'on pouvait voir la mer de Toscane et la mer Adriatique. On nomme aujourd'hui cette montagne Spreverio monte.