subst. f. (Mythologie) divinité du Paganisme. Rien n'est plus incertain que sa naissance ; Musée la déclare fille du Soleil, d'autres de la Nuit, d'autres de Cérès et de Jupiter, d'autres encore de ce dieu et de Latone : mais la plupart prétendent qu'elle était fille de Persée et d'Astérie, dont Jupiter avait eu les faveurs, avant que de faire lui-même ce mariage.

Suivant l'opinion commune, Hécate est la même que Proserpine, que Diane, et que la Lune ; c'est-à-dire qu'elle avait trois noms, celui de la Lune dans le ciel, de Diane sur la terre, et de Proserpine dans les enfers : voilà pourquoi elle est appelée la triple Hécate, ou la déesse à trois formes, dea triformis, et dans Ovide tergeminaque Hecates.

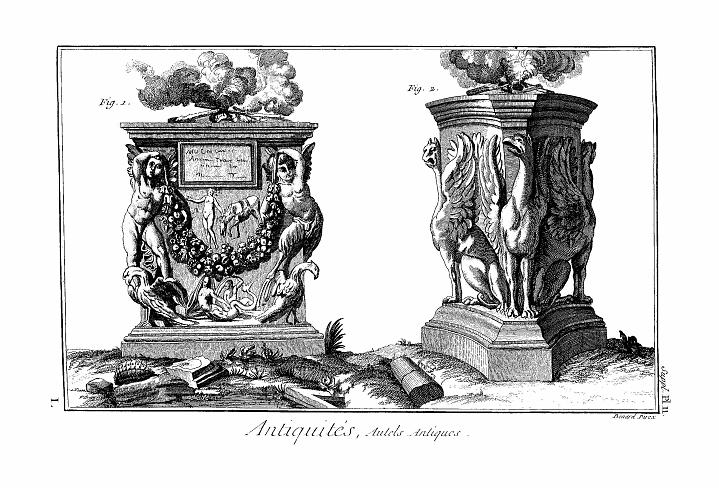

On la représentait tantôt par trois figures adossées les unes aux autres ; tantôt par un seul corps qui porte trois têtes et quatre bras, disposés de manière que de quelque côté qu'on se tourne, chaque tête a ses deux bras. D'une main elle porte un flambeau qui lui a valu le titre de lucifera ; des deux autres mains elle tient un fouet et un glaive, comme gardienne des enfers ; et dans la quatrième on lui met un serpent, parce qu'elle présidait à la santé, dont le serpent est le symbole.

On la peignait à trois faces, suivant quelques mythologistes, à cause des trois faces que la Lune fait voir dans son cours ; et selon d'autres, parce qu'elle domine sur la naissance, sur la santé, et sur la mort : entant qu'elle règne sur la naissance, c'est Lucine, dit Servien ; entant qu'elle veille à la santé, c'est Diane ; et le nom d'Hécate lui convient entant qu'elle commande à la mort.

Hésiode parle d'Hécate comme d'une déesse terrible, pour qui Jupiter a plus d'égards que pour aucune autre divinité, parce qu'elle a, pour ainsi dire, le destin de la terre entre ses mains, qu'elle distribue les biens à ceux qui l'honorent, qu'elle préside au conseil des rais, aux accouchements et aux songes.

Elle était aussi la déesse des magiciennes et des enchanteresses ; c'est pour cela qu'on la fait mère de Circé et de Médée : du-moins dans Euripide, cette dernière, avant de commencer ses opérations magiques, invoque Hécate sa mère. Elle passait encore, comme je l'ai dit, pour la déesse des spectres et des songes : Ulysse voulant se délivrer de ceux dont il était tourmenté, eut soin de lui consacrer un temple en Sicile.

Enfin, selon le scholiaste de Théocrite, Hécate était la déesse des expiations ; et sous ce titre on lui immolait de petits chiens, et on lui élevait des statues dans les carrefours, où elle était appelée Trivia. Aussi Lycophron l'appelle , et Ovide semblablement canum mactatrix : Etienne de Bysance et Suidas parlent de l'antre où on lui faisait ces sortes de sacrifices ; il était en Thrace dans la ville de Zérinthe : mais elle avait en plusieurs autres pays un culte et des autels ; l'ancienne Géographie fournit même certains lieux qui en tiraient leurs noms.

Servius dérive celui d'Hécate du mot grec , cent, ou parce qu'on lui offrait cent victimes à-la-fais, ou plutôt parce qu'on croyait qu'elle retenait cent ans au-delà du Styx les âmes de ceux qui avaient été privés de la sépulture. Si vous êtes curieux de plus grands détails, consultez Meursius sur Lycophron, Servius sur Virgile, Barthius sur Stace, et Vossius sur l'idolatrie. (D.J.)